前日8月15日の奈良での送り火のあとに、翌16日に京都の送り火を見る。

旅の計画としては願ってもないものだ。日程を一日ずらせてくれていることに感謝しないといけない。

夕刻までの時間は未定にしていたので、昨夜寝るまでの間に計画を練った。キーワードは『この日(16日)にしかないもの』

「清水寺の千日詣」に行くことにした。夜までは時間はたっぷりある_

🔷音羽山 清水寺 世界遺産

🔹裏ワザ!覚えやすいメールアドレスでEメール上級者の仲間入り! ![]()

🔹じゃらん⊳料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング

![]()

🔹ネット予約でスーツケースレンタル!自宅に届いてラクラク返却!

![]()

![]()

元来、法相宗に属しながらも明治維新までは真言宗をも兼ねていた、詳しい経緯等は私にはわからないが現在は独立して北法相宗大本山を名乗っている。

西国三十三箇所観音霊場の第16番札所である。また全容を知るためには、宗派の垣根をもろともしなかった大西良慶和上のことも知ることが必要だ。

仁王門(重要文化財)と清水の七不思議のひとつ「両方が阿形の狛犬」

ここに狛犬がいるのは境内に隣接して「地主神社」があるため。

⊳境内のご案内

足組み6本の鐘楼(しょうろう/重要文化財)と五代目の梵鐘(ぼんしょう)

⊳境内のご案内

三重塔(重要文化財)高さは日本最大級(31m)⊳境内のご案内

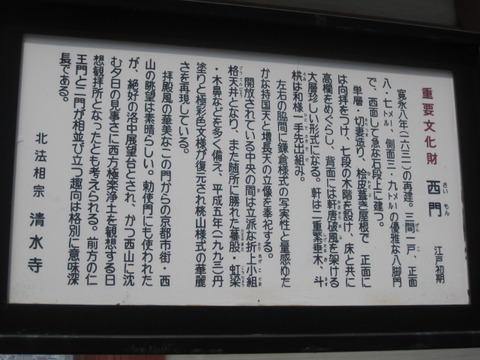

西門(重要文化財)⊳境内のご案内

仁王門と位置をずらして西向きに間口を開く。ここからの眺めは絶景。両側には持国天、増長天を安置。

随求堂(ずいぐどう)

パワースポットの呼び声高い胎内めぐりが有名、仁王門から参道を進んだ正面に位置し、もとは塔頭慈心院(たっちゅうじしんいん)の本堂であった。

⊳胎内めぐりレポート

大随求菩薩(だいずいぐぼさつ)が本尊(秘仏)で、合わせて大聖歓喜天や粟島明神も祀られている。

⊳境内のご案内

中興堂と春日社

清水寺の中興開山・大西良慶和上/おおにしりょうけいわじょうの御霊屋/おたまや。日本初の五つ子の名付け親としても有名な方である。

⊳境内のご案内

🔹大西良慶和上について

よく食べよく働きよく眠る

その調和が善良な精神となる

大西良慶

🔹春日社(重要文化財)

少し↑の写真で中興堂の左奥に見える祠。小さながらも立派で美しい。

⊳春日社

⊳境内のご案内

経堂(重要文化財)

釈迦三尊像(脇侍は文殊菩薩と普賢菩薩)を安置。

毎年2月15日の涅槃会には、法要のため、堂内に江戸時代前期から中期に活躍した絵師、 山口雪渓の筆による「大涅槃図」が特別に掛けられ、拝観することができる。

⊳大涅槃図の写真

⊳境内のご案内

北総門

平成22年/2010年に全面的に解体修復工事が行われたところ

ここを抜けると前に3つの石碑が現れる。幕末に散った勤王僧 月照とその弟信海両上人と西郷隆盛の歌詩碑である。

あの有名な出来事について詳しく書かれたブログ↓を貼っておく

⊳境内のご案内

西の海

あずま(東)の空と変はれども

心はおなじ君が代のため

信海歌 左の碑

相約して淵に投ず、後先無し

豈図/あにはからんや波上再生の縁

頭/こうべを回らせば十有余年の夢空しく幽明/ゆうめいを隔てて墓前に哭/こくす。

西郷隆盛弔歌 右の碑 ⊳訳と解説

ここにようやく清水寺の解説版が現れ、いよいよ本堂(国宝)に向かう。

清水の舞台の入口、東大寺転害門(てがいもん)を縮小して写したという八脚の「普門閣」と水のない川に掛かる「轟橋」

⊳境内のご案内

轟橋の手前の手水舎

千日詣、本日8月16日が最終日。何はともあれ本尊にお会いしにいこう。神聖な場所の様子を言葉で記録しておく。

堂内は巨大な丸柱の列によって外陣(礼堂)と内陣、内々陣の三つに分かれ、通常、外陣とさらに外側にめぐらされた廊下を進んで拝観する。

内々陣には3基の厨子が置かれ、中央の厨子には本尊の千手観音立像、右の厨子には毘沙門天立像、左の厨子には地蔵菩薩立像をそれぞれ安置する。三尊とも秘仏である。

本尊厨子の左右には千手観音の眷属である二十八部衆像を安置し、内々陣左右端には風神・雷神像が立つ。

秘仏の写真があるサイ

ト↓

清水寺 御本尊御開帳

厨子の中のご本尊と繋がれたロープを握り参拝をする。周りの人たちの鼓動も聞こえてきそうな緊張感のある空間だった。

ここが普段の参拝場所、真後ろが清水の舞台。⊳境内のご案内

全面の蔀戸(しとみど)が開けられて、それもいいデザインになっている。

本堂の東側の壁に掲げられている額「慈眼視衆生(じげんじしゅじょう)「福聚海無量(ふくじゅかいむりょう)」とある。

これは観音経にある言

葉で「観音様は何時もやさしい、思いやりの眼をもって私たち生きとし生ける衆生を見てくださる。その観音様の心をもって生きれば、海の如く無量に福が集

まる」という意味。

⊳慈眼視衆生

上の額の前から、舞台の方角を見たところ。どの場所にも癒される。

国宝本堂 ⊳境内のご案内

徳川家光の寄進により寛永10年/1633年に再建された、独特の屋根の湾曲が美しいと思う。これは東側。

地蔵堂と釈迦堂(重要文化財)⊳境内のご案内

阿弥陀堂(重要文化財)⊳境内のご案内

浄土宗の開祖・法然上人が、日本で最初に常行念仏道場とした場所であることから、法然上人二十五霊場第十三番札所として多くの参詣を集め、また「洛陽六阿弥陀如来念仏道場」でもある。

⊳境内のご案内

ぬれて観音(水かけ観音)

ひしゃくに水を入れて3mほど歩いて観音様にお願い事を言いながらかけると、観音様が微笑むという。

ちょうどこの水は清水寺の名所のひとつ「音羽の滝」の水源、真上に湧き出る「金色水」だ。

この水を観音にかけることによっておのれの塵汚―すなわち煩悩、罪障が洗い流されるといわれている。

ぬれて観音(水かけ観音)に送る水源だろうか? おそらく裏山・清水山から流れてくるのだろう。観音様の少し先(南側)にあった。

奥の院

本尊は三面観音菩薩、洛陽三十三所観音霊場第十一番札所。

清水寺の起こりとなった「音羽の瀧」の真上に建ち、開基行叡居士(ぎょうえいこじ)と、開山延鎮上人(えんちんしょうにん)が修行した旧草庵跡と伝えられている。

⊳三面観音菩薩の写真

⊳境内のご案内

奥の院に向かって右側に隣接している祠「神人夜守」とある。詳細不明

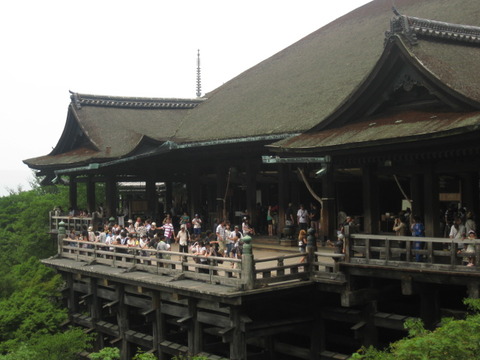

ここ奥の院あたりからの本堂・清水の舞台の眺めはお決まりの絵。

同じく有名な観音霊場である長谷寺や石山寺の本堂と同様の見事な「懸造/かけづく

り」。また「舞台造り」とも言われるようだ。

見てもわかるとおり多くの長大なケヤキの柱(全139本という)が「舞台」と呼ばれるせり出し部分を釘を使うことなく支えている。

見所の多い清水寺、ゆっくりと時間をかけて拝観したつもりだが、今思えば見落としたところがたくさんあった。何度も行きたくなる寺の一つなのでまたの機会に置いておく。

次回の記録記事は清水寺境内の小さな祠や、石仏、石碑を見て、縁結びの神社「地主神社」で締めくくる。 そしてそのあとは五山送り火だ

2011年8月16日 拝観

奈良と京都の送り火 清水寺千日詣 2011.8.16行程MAP

![]()

🔹裏ワザ! 覚えやすいメールアドレスでEメール上級者の仲間入り! ![]()

🔹じゃらん⊳料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング

![]()

コメント

コメント一覧 (7)

you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.

I have had a tough time clearing my thoughts in getting

my ideas out. I do take pleasure in writing but

it just seems like the first 10 to 15 minutes are

generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?

Thank you!

that type of information written in such a perfect way? I have a undertaking

that I am just now operating on, and I have been on the glance out for

such information.

wanted to mention that I've truly loved browsing your blog posts.

After all I'll be subscribing for your rss

feed and I hope you write once more soon!